先週末NHKのBSプレミアムシアターではさっそく先月7月25日にバイロイトで収録された新制作の「ローエングリン」が放送されたが、その舞台でオルトルート役で出演した歌手ワルトラウト・マイヤーの「クンドリー」「イゾルデ」役の最後の出演の日々を追ったドキュメンタリー番組(2017年Annette Schreier・SCREEN LAND FILM制作<※注1>、「Wagner Legend Waltraud Meier "ADIEU Kundry, ADIEU Isolde"」)が、それに続けて放送された。下記囲み記事と写真はドイツARDの番組紹介HPより引用。

※注1、番組エンディングクレジットによると in coproduction with Rundfunk Berlin-Brandenburg, in cooperation with ARTE ©SCREEN LAND FILM, RBB, ARTE 2017 と表記されている。

Waltraud Meier gilt als eine der bedeutendsten Wagner-Interpretinnen. Als Kundry bei den Bayreuther Festspielen begann 1983 die Weltkarriere der damals 27-jährigen Mezzosopranistin. Heute wird sie zudem als berühmteste Isolde-Interpretin unserer Zeit gefeiert. Doch nun hat sich Waltraud Meier dazu entschlossen, ihre beiden Glanzrollen hinter sich zu lassen. Mehr als 30 Jahre lang hat sie die anspruchsvolle Rolle der Kundry interpretiert; über 20 Jahre hinweg verkörperte sie Isolde, eine der schwierigsten Sopranpartien überhaupt. Neben ihrem Gesang und unverwechselbaren Timbre ist es auch die Intensität ihrer Darstellung, die Waltraud Meier zu einer Ausnahmekünstlerin werden ließ. Sie überzeugte und begeisterte als Marie in Alban Bergs Oper "Wozzeck" ebenso wie im italienischen und französischen Repertoire als Santuzza, Amneris, Eboli oder Dido. Doch es sind vor allem die großen Wagner-Rollen, für die sie weltweit gekannt und verehrt wird - ob als Ortrud, Venus, Sieglinde, Waltraute oder eben, allen voran, als Kundry und Isolde. Die Dokumentation "Wagner-Legende Waltraud Meier - Adieu Kundry, Adieu Isolde" folgt Waltraud Meier rund um ihre letzten Aufführungen von "Parsifal" und "Tristan und Isolde". Offen schildert die Sängerin, was es für sie bedeutet, Stück um Stück diese beiden Figuren loszulassen. Mit dem Abschied von ihren Paraderollen endet ein entscheidender Abschnitt im Leben einer großen Künstlerin, die selbst aber sagt : "Für jeden Verlust gibt es einen neuen Gewinn."

出身地ヴュルツブルク歌劇場を経て20歳の時にメゾ・ソプラノ歌手としてマンハイムの歌劇場と契約。「はじめてのシーズンで12の役を完璧に歌った」と当時同歌劇場のバス・バリトンだったフランツ・マツーラが回想する。「レパートリーが60作ある劇場で二年間生き抜いた者は、キャリアの最後までどんなことにも耐えられます。」その後1983年にクンドリー役でバイロイトの「パルジファル」に出演し世界的な注目を集めて以来、複雑で深みのあるクンドリー役が持ち役となる。「クンドリーを歌ってるんじゃなく、クンドリーそのものだった」マツーラと演出家ハリー・クプファーは口を揃える。そのクンドリーを歌って34年。マイヤーは2016年3月のフェストターゲでのベルリン国立歌劇場(シラー劇場、バレンボイム指揮)での出演を最期にクンドリー役を引退することを決めた。「今はすべてをやり尽くし、満ち足りた気持ちです。やらなければと思うものはもうありません。(中略)この先やることは、言わば『おまけ』です。」そう語るマイヤーの笑顔に、悲愴感はない。むしろ長年の責任と重圧からようやく解放された印象。「まだ歌える状態でやめると言うのは、いいことかもしれません。『惜しい』『まだ歌える』と言ってもらえます。『もう引退すべきだ』と言われるより、ずっといい」(ベルリン国立歌劇場舞台監督ウド・メッツナー、以下職位名は同番組内容より)。

ベルリンでの最後のクンドリーの姿を追い、カメラは楽屋でのマイヤーやアンドレアス・シャーガーとの舞台稽古に励む彼女を撮影する。「彼女は、いわば音に色を付けることができます。感じたことを音で表現できる稀有な歌手です」(クプファー)。「ニルソンやカラスが今でも語り草であるように、マイヤーもさまざまに語られ続けるでしょう」長年の歌手仲間として率直な思いをルネ・パーペが語る。「彼女は何十年も、最高のクンドリーでした。非常に美しく、あの役に必要なエロシチズムも持ち合わせていた」(演出家、ベルリン国立歌劇場支配人のユルゲン・フリム)。彼らのひとことひとことが、稀有なワーグナー歌手としての偉大さを自然に物語る。ベルリン国立歌劇場音楽総監督・指揮者ダニエル・バレンボイムは彼女の発声と歌唱技術の見事さを語り、バイエルン国立歌劇場舞台監督ヴォルフガング・バッハフーバーは「クンドリーという存在の根底にある悲しみを、誰よりも強く表現した」と語る。まさにその通りと思える賛辞が贈られる。また、マイヤーの声の秘密が常に身から離さない「ボンボン」(飴)にあることも自身から語られる。そう言えば1997年の来日公演での「パルジファル」(演奏会形式、NHKホール)の時、たしかにずっとドロップを口に入れていたのを、よく覚えている。

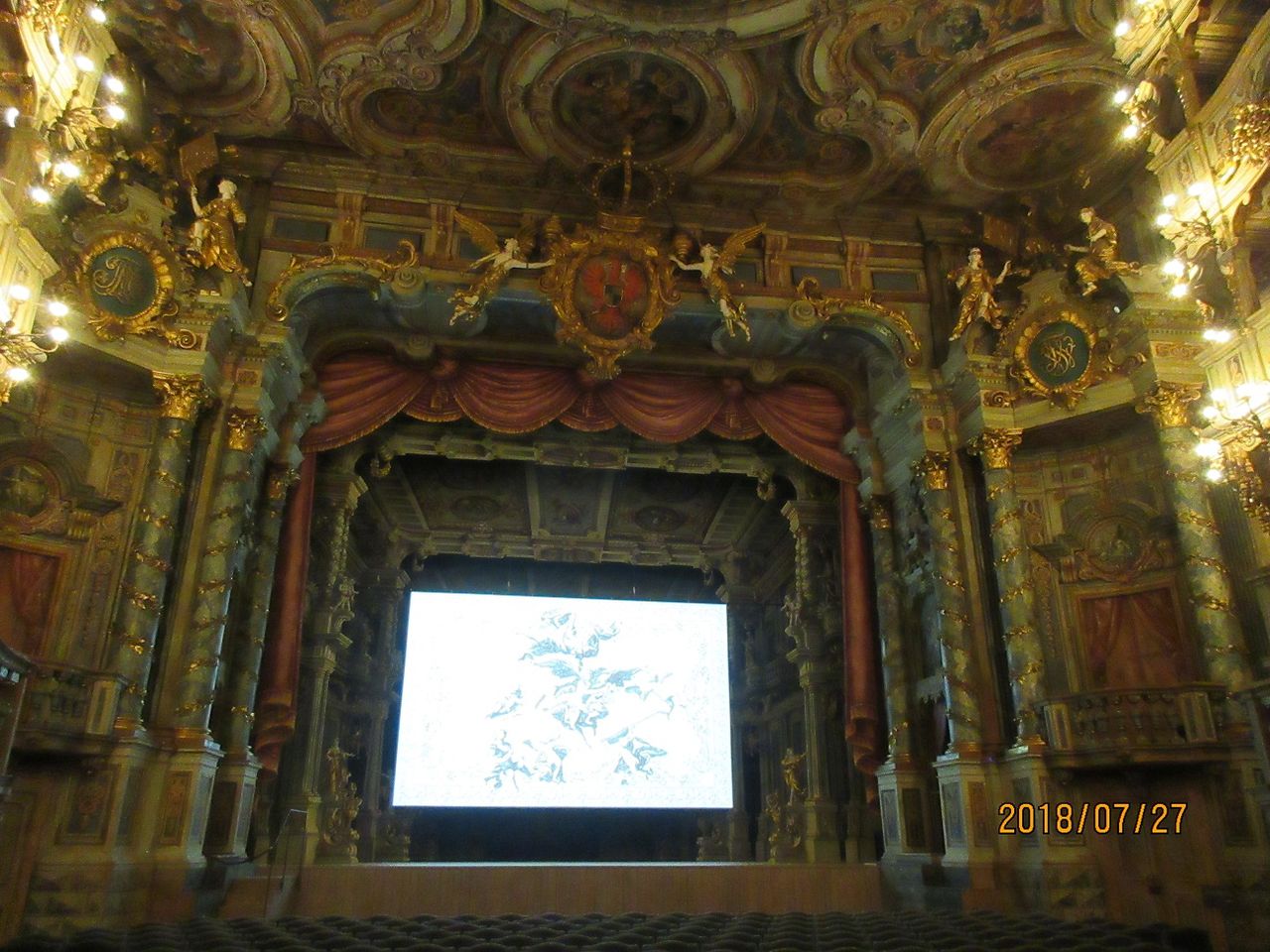

今後のことについては、まだアイデアはないと言う。普通は歌唱の指導者となることが多いかもしれないが、忍耐力がないので、そうした普通のレッスンには向かないだろうと語っている。ひとつの方向性として、良き芸術上の同僚としてその晩年までともに仕事をしたパトリス・シェローの演出法から学ぶマスタークラスを主宰した事例を紹介している。そして最後に、バイエルン国立歌劇場での最後のイゾルデ出演を追う。指揮はフィリップ・ジョルダンでトリスタンはR.D.スミス、マルケ王はルネ・パーペ、舞台は20年前のペーター・コンヴィチュニーの名舞台の再演。これは2001年9月の来日公演で東京でも観ることができ、よく練られた最後のイゾルデの場面に周囲の多くの観客が涙を誘われていたことを思い出す。このバイエルンでのマイヤー最後のイゾルデの再演の模様が、きちんとした美しい映像で使われている。市販されているのは20年前のオリジナルでメータ指揮のDVDで、ブルーレイもなかったはずだ。この直近の再演盤でマイヤー最後のイゾルデのブルーレイ映像があったら間違いなく購入するのだが。

自分自身にとっては、やはり上記した2001年のバイエルンの来日(指揮Z.メータ)でのイゾルデが最高の思い出だ。その後2007年にベルリンのクプファー新演出(指揮バレンボイム)のでイゾルデを再び聴いているが、圧倒的にバイエルンの舞台と演奏の印象が強い。クンドリーは上記した1997年のベルリン(バレンボイム)来日演奏会形式と、2005年1月にウィーン国立歌劇場(指揮がまさかの!?サイモン・ラトル、C.ミーリッツ演出)。97年のベルリン来日では「ワルキューレ」でジークリンデ(東京)と「ヴォツェック」のマリー(神奈川)でも、マイヤーを聴いているし、そもそもその年の1月にはウィーン国立歌劇場の「ローエングリン」(指揮シモーネ・ヤング、ローエングリンはヨハン・ボータ)でのオルトルートに続いて5月のMETの来日ではなんと「カルメン」をマイヤーが歌うと言う珍しいのまで聴いている(おまけに指揮がプラシド・ドミンゴと言うからもう、お笑い!)。いま思い返しても、1997年は本当に自分史上最強のマイヤー・イヤーだった!2003年のベルリン来日の「リング」では「神々の黄昏」(神奈川)のワルトラウテでも出ていた。2007年以後個人的にちょっとの間ブランクがあり、直近ではN響春祭の「ワルキューレ」(2015年4月、指揮マレク・ヤノフスキ)のゲストでジークリンデを歌ってくれたのに続き、新国立の「神々の黄昏」(2017年10月、飯守泰次郎指揮)でもワルトラウテを聴かせてくれた。そして最後となるオルトルートを、この夏バイロイトの地で観納める(聴き納める)ことが叶ったのは夢のようだ。

マリア・カラスやB.ニルソンは伝説でしか知らないが、同時代に生の声が聴けるワルトラウト・マイヤー様様のおかげで、いかに素晴らしい音楽を体験することができ、いかに深くワーグナーの世界に誘われて来たかを思うと、それら諸役との別れに万感が胸に迫り来る。いち歌手と言うよりも、尊敬すべき一人の偉大な芸術家として、最大級のこころからの賛辞を送る思いである。