先日、ちょっとした用事で市役所の支所を訪れた時のこと。この支所には、市民から寄贈された図書類を収蔵している一角があって、いまとなっては少々カビくさいが立派な世界文学全集や画集、図鑑類、郷土史関係の図書や児童書などが収められている。図書館ではないのだが、近隣の住民なら無料で借りられる。プラトンやソクラテスの古典哲学からシェイクスピアやゲーテはもちろん、ホフマンスタールの全集まで揃っているので(まぁ、ホフマンスタールは本で読むよりもオペラの音楽や映像で観ていれば十分だが)、いつか暇な時にでも関心がある本を借りてみるのもよいかなと思っていたところ、ちょうど順番待ちのちょっとした時間に目をやってみると、「東山魁夷画文集」(新潮社)の全集があるのに目が止まった。1969年頃に画家が欧州各地を旅した時の記録が立派な全集になっていて、そのなかの巻7「オーストリア紀行」を手にしてしてパラパラと頁を捲ってみた。そうすると、ウィーンやザルツブルク、ザルツカンマーグートなど、私も幾度も旅をして親しんだ土地のことももちろん紹介されていたので、そのまま受付けで貸し出しの手続きをして借りて帰った。こうした古い書籍類は、自分のようなハウスダストアレルギーのある者には油断大敵で、きれいに埃を払ってからマスクを着けて読まないといやな咳込みで気管がやられるので注意が要る。

私は長らくドイツ・オーストリアのクラシック音楽を愛聴し、欧州各地を音楽を目的に旅をすることがなによりも楽しみだったが、打ち続くコロナ禍とロシアのウクライナ侵攻、それによる世界的な経済への大打撃で、2019年以前の世界とは様相が一変してしまった。コロナ禍はなんとか乗り越えて、ドイツ・オーストリア各地の音楽活動はようやく再開に漕ぎつけているようだが、それに加えての宇露戦争の長期化が世界経済、ことにエネルギーと食料供給に与える影響は甚大で、日本でも電気代や諸物価が高騰の様相を見せている。それに加えてこれは個人的な事情だが、昨夏にコロナではないが少々やっかいな病気で体調を崩し、比喩ではなくなんとかこれを生き延びたということも重なってしまった。少々のケガや病気はいままで何度も経験してきたが、ちょっと今回はやばいな、と感じたのは今回はじめてだった。食事が思うように喉を通らなくなって体重は減り、活力が出ない。仕事はもちろん、本を読んだり音楽を聴いたり、TVを観たり、文章を考えたりといったそれまで当たり前だった日課がまるで手につかない、という状態から脱するのに半年ほどかかった。年末年始あたりからようやく窮地を脱したと感じられるようになり、体調も改善されつつあると実感できるようになった。ようやく音楽を聴いての本来の感動が回復し、本を手に取る気力も戻り始めた。ただ、病が完全に癒えたわけではないので、今までのように気軽に欧州方面まで音楽を聴きに長旅ができるまでになるかと言うと、ちょっと様子を見てみるしかない。やはり健康第一でないと、遠方でのこうした気ままな音楽旅行は難しい。むしろこれまで健康なうちに、欧州各地で色んな音楽旅行を楽しんで来られたのがラッキーだったと思わないといけないかもしれない。

このブログを記録しはじめたのは2013年のザルツブルク音楽祭体験がきっかけで、それ以後に訪れた主にドイツとオーストリア諸都市での体験を記録しているが、それ以前にもブログでは記録していないが、ウィーンやベルリン、プラハ、ブダペストやパリ、ミラノ、フィレンツェ、アムステルダムなど各地を音楽目的で訪れている。音楽が目的ではないが、ハイデルベルクやジュネーヴやローマも美しい思い出の場所だ。ヴォルフスブルクではフォルクスワーゲンの自動車博物館を訪れた。

前置きが長くなった。そのような欧州諸都市での音楽旅行が主だったので、その際に当然現地の美術館や博物館で観る西洋絵画には幾分関心を持ち、もちろん大きな感動を得て来たものだが、これまで浮世絵とか役者絵などは別として日本画というジャンルにはまったく触れ合う機会がなく、また関心も持って来なかった(欧州と縁のあった藤田嗣治の展示会くらいは行った)。なので、日本画のことについては何もわからないし、知らない。東山魁夷という日本画の大家の名前も、NHKの「日曜美術館」の番組予告などで耳にしたり、看板やパンフレット程度でしか見たり聞いたりしたことがなかった。この画文集には、画伯が1969年頃に欧州各地を訪れた時のことが、エッセイの形で綴られ、これに関連する絵画の写真が添えられている。なので、この画伯には「著述家」という一面もある。

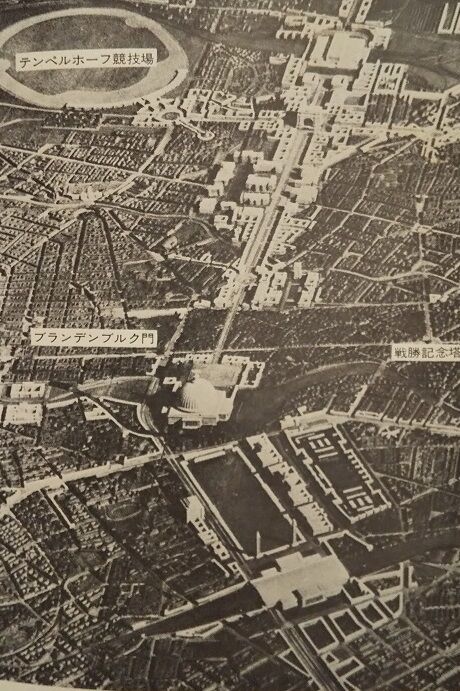

野暮ながら経歴を確認すると、画伯は1908年横浜生まれで、東京美術学校(現・東京芸大)を卒業後、1933年にベルリン大学(現・フンボルト大学)に留学。1934年から始まった第一回日独交換留学生として2年間の留学費用をドイツ政府から支給されることになり、11月ベルリン大学文学部美術史科に入学(まさにナチスが政権を取った時期で、戦争直前ではないか)。そして終戦直前の1945年7月に37歳(!)で召集を受け自爆攻撃の訓練を受けるうちに、終戦を迎える。終戦直後は不遇だったが、1947年の第3回日展に出品した「残照」以降評価が高まり、1955年第11回日展出品の「光昏」で第12回日本芸術院賞受賞。1960年には東宮御所、1961年吹上御所「万緑新」、1968年には皇居宮殿の障壁画を担当するなど大画伯となっていく。1999年に90歳で死亡、従三位、勲一等瑞宝章。とまぁ、ここまでは検索の要約。要するに日本を代表する大画伯。日本画に関心がなかったとは言え、今までの不明を反省する。

このような大画伯の旅であるから、同じようなルートを訪ねたとは言っても、あちらは行く先々で現地(今回はウィーン)の大使夫妻および大使館職員らの歓待を受け、大使館付きの車での市内観光であって、こちらは出迎え不要の自由気ままな(大抵は)夫婦ふたり旅。比べるべくもないが、それはそれでずいぶんと楽しかった。上記のような大画伯という経歴はこの本を読んだ後に調べて知ったことで、読んでいる間は(少々読点の多用が気になって、かえって読みづらく感じる部分もあったが)並みのガイドブックよりも要点をわかりやすく伝えていて、「あぁ、この本を読んでから行ったほうがわかりやすかったかも」と思える箇所も多くあった。例えば、ザルツカンマーグートでは同じようにザンクトヴォルフガングに行き、「白馬亭(イム・ヴァイセン・レスル)」で泊まり、隣りの教会のミヒャエル・パッハー(パッヒャー)の祭壇画を観に訪れたが、手もとの解説がドイツ語か英語の非常に詳細で文字の小さいものだったので読む気が起こらず、あまり深い知識もなく、この宗教画の有り難さもよくわからずに「とりあえず見た」で帰ったのはもったいなかった。この本でも、そう詳しくはないが、ポイントをわかりやすく取り上げてくれている。同じ「白馬亭」に大画伯は1969年に泊まり、私はなんと50年後の2019年に泊まったわけだ。湖面に設けられたスパなど当時はなかっただろうが、向こうに見える Sparber のユニークな山容などは画伯も同じものを絵画(「湖畔の村」1971年)に残している。どうやら画伯はザルツブルクからバスでザルツカンマーグートへ移動したようで、途中途中の湖畔の小さな美しい村々を通る度に受ける感動は、凡人の私も同じものだったらしい。ここにいると、軽やかで美しいモーツァルトの調べが、自然に脳裏に浮かんでくるのは誰しも同じのようだ。大絶景パノラマのシャーフベルクについての記述がないが、画伯は登山鉄道には乗らなかったのだろうか。あまりにもパノラマ過ぎて絵画には描きようがないかもしれないが。

ザルツブルクは、画伯が数か月におよぶ欧州旅行の最後に取っておいた最愛の地であったらしい。すべての旅程をこの夏の音楽祭に合わせて立てていたらしく、祝祭大劇場でのカラヤン指揮の「ドンジョヴァンニ」と、サヴァリッシュ指揮とドホナーニ指揮によるモーツァルテウム協会でのふたつのコンサートの鑑賞記を残している。鑑賞記以外のちょっとした散歩や街並みの記述も私の体験と共通の事柄が多く、コロナ禍以前に何度か訪れたこの美しい街の記憶が鮮やかに思い出された。

自然と一体化したこの美しい街の風景を想う時、同じように自然との調和を理想とし、繊細な美意識を至上の価値として重んじてきた日本の街々の風景のほうが乱開発により雑然としていて不均衡であり、逆に思想的には自然との戦いに挑み、それを克復することを課題とする印象が強いゲルマン民族のほうが、より多く自然との調和を生の歓びとしている、と述懐しているくだりは、同じようにこの地域を旅した者として全く同じ感想を抱く。日本は特別なんだ、と言い張っても、場合によってはそれは閉じられた世界での自己満足に過ぎない幻想だということもある。日本画、それも主として風景画をテーマとしてきた大画伯の偽らざる実感であろうと感じられる。

ウィーンに続いてはアイゼンシュタットのことも出てくるが、ハイドンが住んだ家やハイドン廟、エステルハージー宮殿など通り一辺のことが簡単に触れられているだけで、ハイドン・ザールやコンサートのことなどは書かれていない。モーツァルトやベートーヴェンへの愛着はひとしおのものが感じられたが、ハイドンへの関心は、さほど高くはなさそうだ。ちなみにウィーンを訪れたのは夏でオペラ・コンサートはなく、せっかくなのに国立歌劇場や楽友協会その他の音楽スポットについての記述がないのは残念だった。もちろん、大画伯だから別の機会に当然訪れてはいるだろうけど。

私は長らくドイツ・オーストリアのクラシック音楽を愛聴し、欧州各地を音楽を目的に旅をすることがなによりも楽しみだったが、打ち続くコロナ禍とロシアのウクライナ侵攻、それによる世界的な経済への大打撃で、2019年以前の世界とは様相が一変してしまった。コロナ禍はなんとか乗り越えて、ドイツ・オーストリア各地の音楽活動はようやく再開に漕ぎつけているようだが、それに加えての宇露戦争の長期化が世界経済、ことにエネルギーと食料供給に与える影響は甚大で、日本でも電気代や諸物価が高騰の様相を見せている。それに加えてこれは個人的な事情だが、昨夏にコロナではないが少々やっかいな病気で体調を崩し、比喩ではなくなんとかこれを生き延びたということも重なってしまった。少々のケガや病気はいままで何度も経験してきたが、ちょっと今回はやばいな、と感じたのは今回はじめてだった。食事が思うように喉を通らなくなって体重は減り、活力が出ない。仕事はもちろん、本を読んだり音楽を聴いたり、TVを観たり、文章を考えたりといったそれまで当たり前だった日課がまるで手につかない、という状態から脱するのに半年ほどかかった。年末年始あたりからようやく窮地を脱したと感じられるようになり、体調も改善されつつあると実感できるようになった。ようやく音楽を聴いての本来の感動が回復し、本を手に取る気力も戻り始めた。ただ、病が完全に癒えたわけではないので、今までのように気軽に欧州方面まで音楽を聴きに長旅ができるまでになるかと言うと、ちょっと様子を見てみるしかない。やはり健康第一でないと、遠方でのこうした気ままな音楽旅行は難しい。むしろこれまで健康なうちに、欧州各地で色んな音楽旅行を楽しんで来られたのがラッキーだったと思わないといけないかもしれない。

このブログを記録しはじめたのは2013年のザルツブルク音楽祭体験がきっかけで、それ以後に訪れた主にドイツとオーストリア諸都市での体験を記録しているが、それ以前にもブログでは記録していないが、ウィーンやベルリン、プラハ、ブダペストやパリ、ミラノ、フィレンツェ、アムステルダムなど各地を音楽目的で訪れている。音楽が目的ではないが、ハイデルベルクやジュネーヴやローマも美しい思い出の場所だ。ヴォルフスブルクではフォルクスワーゲンの自動車博物館を訪れた。

前置きが長くなった。そのような欧州諸都市での音楽旅行が主だったので、その際に当然現地の美術館や博物館で観る西洋絵画には幾分関心を持ち、もちろん大きな感動を得て来たものだが、これまで浮世絵とか役者絵などは別として日本画というジャンルにはまったく触れ合う機会がなく、また関心も持って来なかった(欧州と縁のあった藤田嗣治の展示会くらいは行った)。なので、日本画のことについては何もわからないし、知らない。東山魁夷という日本画の大家の名前も、NHKの「日曜美術館」の番組予告などで耳にしたり、看板やパンフレット程度でしか見たり聞いたりしたことがなかった。この画文集には、画伯が1969年頃に欧州各地を訪れた時のことが、エッセイの形で綴られ、これに関連する絵画の写真が添えられている。なので、この画伯には「著述家」という一面もある。

野暮ながら経歴を確認すると、画伯は1908年横浜生まれで、東京美術学校(現・東京芸大)を卒業後、1933年にベルリン大学(現・フンボルト大学)に留学。1934年から始まった第一回日独交換留学生として2年間の留学費用をドイツ政府から支給されることになり、11月ベルリン大学文学部美術史科に入学(まさにナチスが政権を取った時期で、戦争直前ではないか)。そして終戦直前の1945年7月に37歳(!)で召集を受け自爆攻撃の訓練を受けるうちに、終戦を迎える。終戦直後は不遇だったが、1947年の第3回日展に出品した「残照」以降評価が高まり、1955年第11回日展出品の「光昏」で第12回日本芸術院賞受賞。1960年には東宮御所、1961年吹上御所「万緑新」、1968年には皇居宮殿の障壁画を担当するなど大画伯となっていく。1999年に90歳で死亡、従三位、勲一等瑞宝章。とまぁ、ここまでは検索の要約。要するに日本を代表する大画伯。日本画に関心がなかったとは言え、今までの不明を反省する。

このような大画伯の旅であるから、同じようなルートを訪ねたとは言っても、あちらは行く先々で現地(今回はウィーン)の大使夫妻および大使館職員らの歓待を受け、大使館付きの車での市内観光であって、こちらは出迎え不要の自由気ままな(大抵は)夫婦ふたり旅。比べるべくもないが、それはそれでずいぶんと楽しかった。上記のような大画伯という経歴はこの本を読んだ後に調べて知ったことで、読んでいる間は(少々読点の多用が気になって、かえって読みづらく感じる部分もあったが)並みのガイドブックよりも要点をわかりやすく伝えていて、「あぁ、この本を読んでから行ったほうがわかりやすかったかも」と思える箇所も多くあった。例えば、ザルツカンマーグートでは同じようにザンクトヴォルフガングに行き、「白馬亭(イム・ヴァイセン・レスル)」で泊まり、隣りの教会のミヒャエル・パッハー(パッヒャー)の祭壇画を観に訪れたが、手もとの解説がドイツ語か英語の非常に詳細で文字の小さいものだったので読む気が起こらず、あまり深い知識もなく、この宗教画の有り難さもよくわからずに「とりあえず見た」で帰ったのはもったいなかった。この本でも、そう詳しくはないが、ポイントをわかりやすく取り上げてくれている。同じ「白馬亭」に大画伯は1969年に泊まり、私はなんと50年後の2019年に泊まったわけだ。湖面に設けられたスパなど当時はなかっただろうが、向こうに見える Sparber のユニークな山容などは画伯も同じものを絵画(「湖畔の村」1971年)に残している。どうやら画伯はザルツブルクからバスでザルツカンマーグートへ移動したようで、途中途中の湖畔の小さな美しい村々を通る度に受ける感動は、凡人の私も同じものだったらしい。ここにいると、軽やかで美しいモーツァルトの調べが、自然に脳裏に浮かんでくるのは誰しも同じのようだ。大絶景パノラマのシャーフベルクについての記述がないが、画伯は登山鉄道には乗らなかったのだろうか。あまりにもパノラマ過ぎて絵画には描きようがないかもしれないが。

ザルツブルクは、画伯が数か月におよぶ欧州旅行の最後に取っておいた最愛の地であったらしい。すべての旅程をこの夏の音楽祭に合わせて立てていたらしく、祝祭大劇場でのカラヤン指揮の「ドンジョヴァンニ」と、サヴァリッシュ指揮とドホナーニ指揮によるモーツァルテウム協会でのふたつのコンサートの鑑賞記を残している。鑑賞記以外のちょっとした散歩や街並みの記述も私の体験と共通の事柄が多く、コロナ禍以前に何度か訪れたこの美しい街の記憶が鮮やかに思い出された。

自然と一体化したこの美しい街の風景を想う時、同じように自然との調和を理想とし、繊細な美意識を至上の価値として重んじてきた日本の街々の風景のほうが乱開発により雑然としていて不均衡であり、逆に思想的には自然との戦いに挑み、それを克復することを課題とする印象が強いゲルマン民族のほうが、より多く自然との調和を生の歓びとしている、と述懐しているくだりは、同じようにこの地域を旅した者として全く同じ感想を抱く。日本は特別なんだ、と言い張っても、場合によってはそれは閉じられた世界での自己満足に過ぎない幻想だということもある。日本画、それも主として風景画をテーマとしてきた大画伯の偽らざる実感であろうと感じられる。

ウィーンに続いてはアイゼンシュタットのことも出てくるが、ハイドンが住んだ家やハイドン廟、エステルハージー宮殿など通り一辺のことが簡単に触れられているだけで、ハイドン・ザールやコンサートのことなどは書かれていない。モーツァルトやベートーヴェンへの愛着はひとしおのものが感じられたが、ハイドンへの関心は、さほど高くはなさそうだ。ちなみにウィーンを訪れたのは夏でオペラ・コンサートはなく、せっかくなのに国立歌劇場や楽友協会その他の音楽スポットについての記述がないのは残念だった。もちろん、大画伯だから別の機会に当然訪れてはいるだろうけど。