〈一部更新・追記多々あり〉〈Youtube動画追加〉

を、三日三晩聴きまくった。ルーマニア出身の音楽家ジョルジュ・エネスク(エネスコ)唯一のオペラ作品「オイディプス」または「エディプス」「OEDIPE」(オイディペ、エディペ)をザルツブルク音楽祭で聴いたのは2019年の8月のことで、はや2年になる。日本ではまずお目にかかれないであろうこのオペラをわざわざザルツブルクまで観に行ったのは、もう何十年も京都タワーの夏のお化け屋敷に行っていないので、久しぶりに凉を取りにでも行ってみるか、というモノズキな出来心から(笑)。なにしろこのレアなオペラをインゴ・メッツマッハー指揮のウィーン・フィルの演奏と、かの(モノズキには言わずともわかる)アヒム・フライヤーの演出で、会場はもちろんフェルゼンライトシューレで、とくれば、これはもう、値打ちがわかるヒトにはわかる(つまりほとんどのヒトにはなんの動機にもならないであろう)、モノズキなオペラファンには垂涎の催しだったのだ(8月17日夜)。おかげで、同じ日のマチネーでは、隣りのハウス・フォー・モーツァルトでバリー・コスキーのぶっ飛んだ演出のオッフェンバック「地獄のオルフェ~Orphée aux Enfer」いわゆる「天国と地獄」(指揮エンリケ・マツォーラ)という、これまたモノズキには堪らん演し物も観ることができた。「オルフェ」は映像収録されたものがその後NHK-BSプレミアムでも放送され、「オイディプス」は当夜ORFでラジオ中継されていた(NHKでもその後8/11の初日の演奏がFMでラジオ放送されたようだ)。

これに加えて8/13にはバートイシュル音楽祭で、これもモノズキなベナツキーのオペレッタ「白馬亭にて」を観れたし、その年の春にはやはりザルツブルクの復活祭音楽祭でC.ティーレマン指揮ドレスデン国立歌劇場管弦楽団演奏、K.F.フォークトのヴァルター・フォン・シュトルツィング、ゲオルク・ツェッペンフェルトのハンス・ザックス初役の「ニュルンベルクのマイスタージンガー」とベルリン国立歌劇場の「マイスタージンガー」(D.バレンボイム指揮)と、まずもう二度と出来ないであろう「ベルリン→ザルツブルクでマイスタージンガーのはしご鑑賞」という壮大な快挙を達成した(笑)。振り返ると2019年という年は、何を予感したのか、これという最強のカードを切り続けた一年(正確には半年)だった。その年の冬から世界的なパンデミックが猛威を振るい、ここまで長く音楽活動が制約を受けることになろうとは、まさか予想だにしていなかった。ただ、当時は太平洋をはさんだ東と西で、ある種の dystopia 化が進行している感を個人的にはどことなく感じていたきらいはあり、外交関係や世界的な経済状況がこのまま安定して継続して行けるのかという一抹の不安はあくまで皮膚感覚のどこかで感じてはいた。この21世紀にまさか疫病の影響を受けることになろうとは予想だにしていなかった。

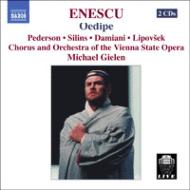

そんなこんなを思い出しつつ、なぜかあれからまる二年経って最近になり、あの時聴いたフェルゼンライトシューレでの「オイディプス」の音楽が再び脳裏によみがえり、もう一度あのおどろおどろしいエネスクの音楽にどっぷりと身を浸したいという感情がにわかに湧いてきた。実はザルツブルクでこの作品を鑑賞した際には、この場ではじめて聴くという体験と印象を最優先したい思いから、あえてCDや映像での「予習」を積極的に避けて、当日の感動に賭けたいきさつがあって、ギーレンのこのCDを取り寄せたのは、帰国後だいぶん経ってからである。NHKは無理でも、あるいはユニテルからザルツブルクの映像がリリースされないかとしばらく様子を見ていたが、どうやらそれはなさそうなので、そちらはあきらめた。

で、日々聴いている音楽はもちろん、モーツァルト・ベートーヴェン(ハイドンはごくたま~に、Adam Fischerの全集のみ)からドイツ・ロマン派、ワーグナーやR・シュトラウス、ブラームスやブルックナー、マーラーなどの伝統的なドイツ・オーストリア音楽がほとんどであって、エネスクの「オイディプス」のような作品が積極的に聴きたくなるようなことはごくまれである。実際に、二年前に最良の条件でこのオペラの実演を体験しているので、それでもうじゅうぶん満足という気持ちで、吹っ切れていたのだと思う。ところがまる二年を経て、あの時の音楽をなぜか突然身体が欲するように、追体験したくなってきたのだ。

このCDはミヒャエル・ギーレン指揮ウィーン国立歌劇場管弦楽団、正式にはオーストリア連邦歌劇場舞台管弦楽団とウィーン国立歌劇場管弦楽団・合唱団による演奏で、この録音は1997年5月29日に同歌劇場でベルリン・ドイツ・オペラとの共同制作による新演出初日に収録されたものである。歌手はラーイオス王と羊飼いがテナーである以外(ラーイオスはオイディプスに殺される父親で主要な役柄だが出番は少なく、羊飼いは殺人の目撃者でミーメ的な個性派の歌唱)、主要な男声(オイディプス、ティレジアス、クレオン、神官、フォルバス、見張り人、テセウス)の7人はバスかバリトンという、低音の饗宴である。これにイオカステ/スフィンンクス、メロペ王妃がメゾ・ソプラノ、アンティゴネーがソプラノという構成である。管弦楽は、新ウィーン楽派ともストラヴィンスキーなどの現代音楽とも一線を画す、エネスク独特の作風であることがよくわかる。ルーアニアの山深い鬱蒼とした森を描写したような、深遠で複雑かつ不気味で強力な低音部がズシーンと、しかし神秘的に腹に響いてくる。バルトークやヤナーチェクなど東欧の民俗音楽をベースにした作風と共通したものは感じられるし、エネスクが人気のある音楽家(バイオリン奏者、指揮者)としてとして活躍していたフランス音楽の影響ももちろんあるだろう。作曲家・演奏家・指揮者として多忙だったようで、オペラは生涯にこの一作だけとなったとこのCD解説には書かれている。ザルツブルク公演(2019)の公式パンフレットによると、1909年にパリのコメディ座で俳優 Jean Mounet-Sully の演技で好評を博していた「オイディプス王」を観た28歳のエネスクはいたく感動し、翌年には脚本家の Edmond Fleg にさっそく台本のスケッチを依頼している。フロイトの精神分析で有名な「エディプス・コンプレックス」なる学説が有名になりだしたのもこの頃で、同じ年、マックス・ラインハルトはホフマンスタールの脚本でミュンヘンの Neue Musikfesthalle で同名の演劇を上演した。ちなみにこの会場ではその2週間前にマーラーの交響曲第8番が初演されているらしい。その後作曲家の多忙や第一次世界大戦による中断で、エネスクの「オイディプス」がパリのオペラ座でようやく初演(仏語)を見たのは、1936年3月13日というから、ナチスのパリ攻略の4年前のことだ。作曲家が生存中に本作が上演されたのはこの時の一回のみで、再演は1955年のエネスクの死後、初演から19年後にフランスのラジオ放送で行われた。

あらすじは2019年の鑑賞記ですでに触れているので詳しくは繰り返さないが、上記2019年の公式パンフレットの解説によるとオペラでは省かれている前段がソフォクレスの戯曲には本来はあって、オイディプスが父のテーベ王ラーイオスを殺し、ラーイオスの妻であり母親のイオカステと交わり二人(訂正:四人)の子を儲け、その後その事実を知ったイオカステが自殺し、オイディプスが自らの目を潰して王位を捨て放浪の末に死ぬというこの悲劇のそもそもの原因は、子を生すなというアポロンからの宣託をラーイオスが無視してイオカステとの間に子を儲けたからというのがそもそもの発端で、そのためにラーイオスは実の子に殺され、イオカステがその子と交わるという不吉な予言をティレジアスから受けることになる。これを恐れたラーイオスは子を山に捨て、次の日には殺せと命じるが、子は殺されずにコリントス王ポリュボスとメロペー夫妻に拾われオイディプスとして育てられる。それがこのオペラの悲劇につながる。元来、悲劇の原因はラーイオス王にあったものを、子供のオイディプスがその呪いを被る羽目になるということだ。「生まれたその日に死ぬ子は幸いだが、生まれる前に死んだ子は3倍幸せだ」というオイディプスの不吉で陰鬱なモノローグはそこから来ている。ポリブスとメロペーのコリントス王夫婦が実の親だと思っているオイディプスは、実の父を殺し母と交わるとの予言を聞いて、これを成就させないようにコリントスを去るが、その途中、三本の道が交わるところでそうとは知らずに実の父ラーイオスを行きがかり上のトラブルの末に馭者と従者もろとも殺してしまう。次にテーベの民を疫病で苦しめている化け物スピンクスを斃し、英雄になったオイディプスはそうとは知らず生まれ故郷のテーベの王として迎えられ、後家となった実の母を、そうとは知らずに妻としてしまい、二人(訂正:四人)の子を儲けてしまう。ある時、テーベの民がまたもや疫病で苦難を被っている時にオイディプスはクレオンにその原因をデルフォイに調べに行かせ、ラーイオス殺しがその原因だとわかるが、ティレジアスはオイディプス自身がその下手人だと罵る。クレオンとティレジアスの謀議かと激怒するオイディプスをなだめるため、イオカステが予言者の話しなどあてにならないとして、かつて夫のラーイオスは子に殺されると予言を受けたが実際には三叉路で見ず知らずの物盗りに殺されたことを伝える。身に覚えのあるオイディプスはショックを受けるがそこにコリントスからの使者フォルバスが来てコリントスの王位を継いでほしいとオイディプスに話す。フォルバスはオイディプスがコリントス王夫婦の実の子ではないことを打ち明ける。真相を知ったイオカステは予言が成就したことを悲観し自殺する。これを見たオイディプスは自らの目を潰し、テーベを去り盲目の乞食として娘アンティゴネーとさすらい、最後にアテネの近くまでたどり着いてここ〈the grove of the Eumenides--ユーメニデスの茂み〉を自分の最期の地と悟り、波乱に満ちた生涯を静かに終える(結局、あらすじを繰り返すことになった)。

己の知ったことではない経緯(いきさつ)から、自らの運命が呪われたものとなることを知るが、オイディプスはその定められた運命に抗う闘士として、アヒム・フライヤーの演出ではボクサーの姿で描かれていた。

このCDでは、現代音楽では右に出るものがいない理想的な指揮者ミヒャエル・ギーレンによるシャープでエッジが効いた、実に深くまで掘り下げた鬼気迫る音楽に終始身を浸すことができ、全曲を三日三晩続けて聴いて、感動の演奏を堪能した。音楽の大部分が無調性で複雑怪奇さに富んだミステリアスなオペラだが、第3幕後半でコリントスからの使者フォルバスがオイディプスに帰国を促す際の歌詞の内容で、オイディプスが実はコリントス王夫妻の子ではないとの真相を知るところでは、ほんの一瞬だが、長調の完全に均整の取れたあたかも映画音楽のような美しいメロディが、まるで魔法でも振りかけるように奏でられる。なんというアイロニーだろうか!ほぼ全編が陰鬱な不協和音と無調性の音楽のなかで、ほんのわずかに一瞬、美しく心地よい長調の旋律がスポットで際立つ音楽が、オイディプスが自身の悲劇的な運命の根源を知る場面に用意されているとは。その後、オイディプスの出生の経緯とラーイオス殺しの目撃者である羊飼いの証言やイオカステの自殺などにより狂乱して行くオイディプスの絶叫とおどろおどろしい音楽は、これはもう期待していた通りのお化け屋敷的な凄まじさであり、心臓の弱い人にはおすすめできない(この部分追記)。

また、最後の第4幕エピローグでオイディプスがアンティゴネーに導かれて臨終の地である〈ユーメニデスの茂み〉に辿り着く場面では、実に穏やかで美しい調性のある音楽が奏でられ、苦難の連続であったオイディプスの生涯がようやく最後の安らぎを得たことが提示される。死の場面では落雷のような凄まじい音響でそれが暗示されるが、最後には魂を浄化するかのごとく、弦の弱奏からティンパニーのトリルで消え入るように静かに音楽が終わる。(追記:ザルツブルクのパンフレットの Uwe Schweikart氏〈Sebastian Smallshow氏翻訳〉による英文解説では、この曲の終焉部を ---diaphanous beauty at the end of the fourth act, when the sorrowful G minor of the beginning turns as if transfigured to G major - a journey of fate from OEdipe's birth through to his death in the sacred grove of the Eumenides, sustained by the deepest expressivity.---〈p.73〉と表現されていて、さすがだなぁ、なるほどなぁ、と唸った。こういうレベルの文章がサラッと書かれているのが、ザルツブルク・クォリティなのだ。なかなか書けんよ、このレベルで(笑)。ちなみに diaphanous というのは、半透明だとか透けて見えるとか、あるいは透き通るような、薄くたなびくような、という意味であって、transparent がほぼ完全な透明を意味する最も標準的な単語であるのに対して、こちらは薄いカーテン越しのようにぼんやりと透けているという状態に近く、語の印象も古風で詩的である。あるいは diaphanous clouds というと、薄くたなびく雲、あるいはかすれるような雲、というような感じで、マーラーの第九番の最終楽章最後のようなイメージがぴったりと来る。ちなみにアクセントは二番目の母音の a 即ち diaphanous 、ダイアファナスである。)

何千タイトルとあるCDや映像の山のなかで、あれも聴いたし、これも観た、となって、これと言って聴きたい曲が決まらない時ということが、たまにはある。そんな時に気分を変えてこういう曲に没頭してみるのというのも、一興な手段かもしれない。

(追記:追記が多いのがこのブログの特徴でもあるが、最初にこの記事を書いてからほぼ二週間が経つが、何度も聴きかえす度に、ますますこの曲の深みに嵌っていく。聴きなれたドイツ音楽にはない凄みが壮絶に伝わってくるのは、エネスクの音楽そのものと、ウィーン国立歌劇場管の完璧な演奏、歌手の優秀さに加え、指揮者ギーレンならではの音楽の表現力によるところが大きい。CDの音質もよく、理想的なマッチングによる歴史的な演奏の記録だと、つくづく感じる。)

①

①

⑤

⑤ ⑥

⑥